腫瘍内科の魅力

TOP / 腫瘍内科の魅力

「がん」と向き合うということ。

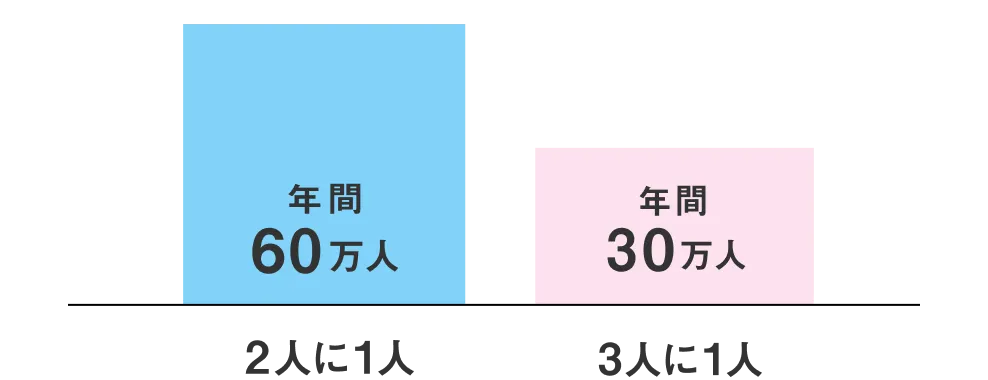

現代の日本では、がんはもはや特別な病ではありません。2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで命を落とす——この現実は、医療者にとって避けて通れない大きな課題です。そんな中、がん治療の最前線で、日々進化する知識と技術を駆使し、患者さん一人ひとりの人生に寄り添いながら治療に取り組むのが「腫瘍内科」です。

このページでは、腫瘍内科学講座のこれまで・現在・未来について紹介します。がん診療に関心のある方、最先端医療に携わりたい方、臨床研究に興味がある方——あなたの医師としての未来を広げるヒントになるかもしれません。

これまでの腫瘍内科学講座

がん治療が、ひとつの分野として確立されるまで

一昔前まで、がん治療といえば手術や放射線が中心で、薬物療法は「補助的」な位置づけにすぎませんでした。がんに特化した専門診療科もほとんど存在せず、抗がん剤の副作用の強さから「怖い治療」として敬遠されることもありました。

しかし、分子標的治療薬や免疫療法の登場によって状況は大きく変わりました。薬物療法の精度が高まり、がんを「慢性疾患」としてコントロールする考え方も浸透してきました。こうした進歩を牽引してきたのが、腫瘍内科という新しい専門領域です。大分大学でも、臨床・研究・教育の三本柱のもと、腫瘍内科の専門性を高めてきました。

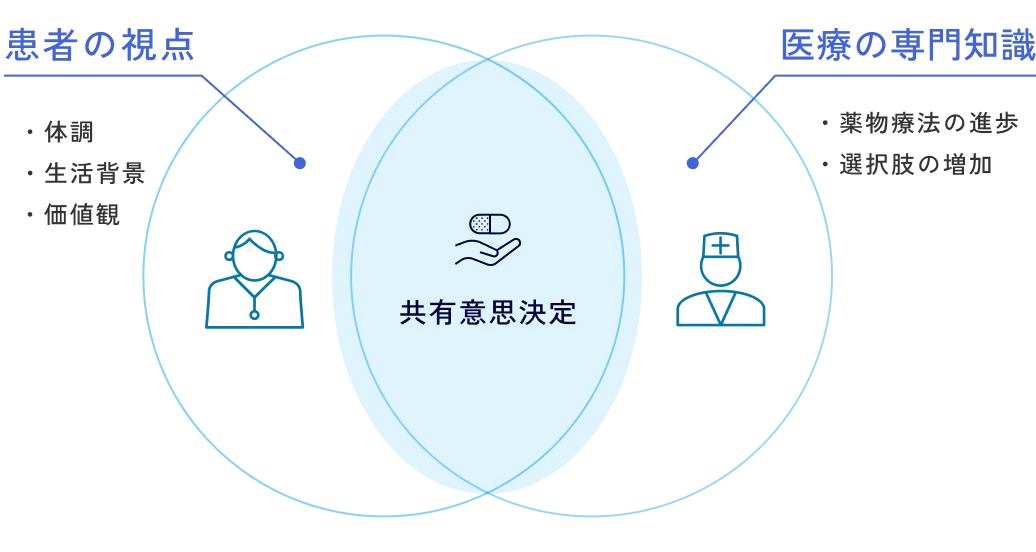

「人生」に寄り添うがん治療を、チームで実践する

腫瘍内科では、患者さんの病状だけでなく、体調や生活背景、価値観まで踏まえた「その人らしい治療」をともに考える診療が実現できます。薬物療法の進歩により選択肢が増えた今、shared decision making(共有意思決定)を通じて、患者さんと深く対話し、共に道を選ぶ力が求められています。

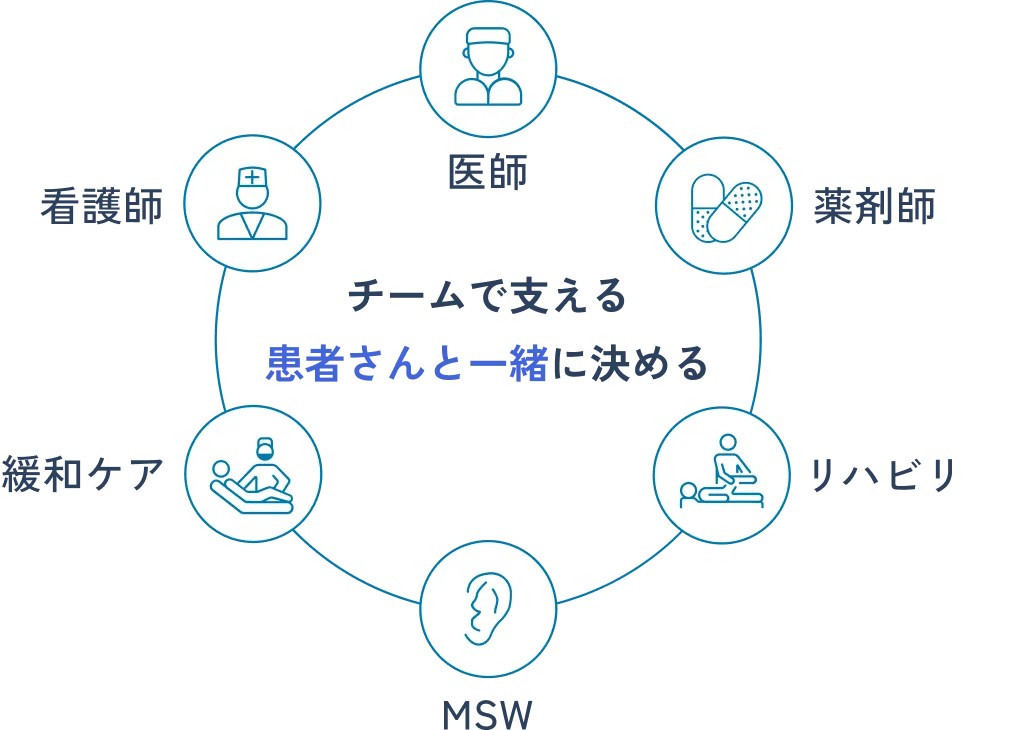

また、腫瘍内科は多職種連携が不可欠な分野です。看護師、薬剤師、リハビリスタッフ、緩和ケアチーム、MSWなどと協働し、チーム全体で患者さんを支えます。チーム医療の中心で調整役を担う経験を通じて、リーダーシップやコミュニケーション力も自然と磨かれます。

患者さん一人ひとりの人生に寄り添い、医師として“聴く力”と“伝える力”を高めながら成長できる、やりがいのある診療領域です。

臨床・研究・教育の三本柱 どれも欠けてはいけない

大分大学腫瘍内科学講座では、設立当初から臨床試験・治験に力を入れています。医療の最前線に立つだけでなく、その先を切り拓く役割も担っています。

実際に、患者さんを対象とした治験に携わることで、治療効果の検証や副作用の評価といったプロセスに実践的に関わることができます。これにより、学術的視点と臨床現場との距離が近くなり、「研究もできる臨床医」としてのキャリアを築くことが可能です。

患者さん・家族と一緒に考えていく。

腫瘍内科学講座のいま

がんはすべての国民の課題

がんは、もはや特別な病気ではありません。

日本では、年間約30万人ががんで亡くなり、年間約60万人が新たにがんと診断されます。男性の2人に1人、女性の3人に1人が、人生で一度はがんを経験する時代。

「自分は関係ない」と言えない病気だからこそ、最前線で治療に携わる医師の存在が欠かせません。

進化する治療と、腫瘍内科の専門性

幅広い診療力が身につく ― 医師としての「臨床力の土台」を築く

腫瘍内科では、消化器がんや希少がんをはじめ、さまざまながん種を扱います。がん薬物療法の専門家として臓器横断的な診療に携わりながら、疾患や治療だけでなく、併存疾患、薬物療法に伴う副作用、がんによる症状、さらには患者さんの精神的変化に至るまで、多彩な病態を総合的に診る力が養われます。

幅広い薬物療法・合併症管理のスキルは、将来どの診療科に進んでも応用できる「臨床の基盤」となります。若手医師にとっては、複雑な全身状態を把握し、治療方針を立て、患者さんの生活背景にも配慮する力を早い段階で身につけることができます。

また、これまで別領域で培ったキャリアを持つ医師にとっても、腫瘍内科での経験は専門性をさらに深める機会になります。どのステージにある医師にとっても、腫瘍内科での経験は確実にキャリアにプラスとなるのです。

腫瘍内科へ入局したら

“がんのプロフェッショナル”としての第一歩を、現場から積み重ねていく。

腫瘍内科に入局すると、最初は病棟での担当患者さんの診療を通して臨床力を育てていきます。若手医師には、上級医が丁寧に指導を行い、日々の診療の中で必要な知識・判断力を一歩ずつ身につけていける環境が整っています。

現場ではさまざまな出来事が起こります。副作用マネジメント、緩和ケアとの連携、予後の判断など、対応力が求められる場面も多く、それらを経験することで“患者さんにしっかり向き合える腫瘍内科医”へと成長していきます。

また、週3回のカンファレンスでは、診療内容や治療方針をチームで共有・検討。最新の知見も積極的に取り入れており、自然と知識がアップデートされていきます。

臨床試験・治験の最前線で学ぶ

腫瘍内科では、新薬や最新の治療法を実際の診療に取り入れていく役割も担っています。臨床試験や治験に直接関わる機会も多く、薬剤承認に至る過程や、臨床研究によるエビデンスの構築など、さまざまな機会に触れ多くを学ぶことができます。

ただ診療するだけではなく、「一歩先の未来を見据えた医療」に携われるのが、大学病院における腫瘍内科ならではの醍醐味です。

地域医療を支える中核として

大分大学の腫瘍内科は、がん診療連携拠点病院として、地域医療における中心的な役割も果たしています。院内での診療・教育だけでなく、地域の医療機関に専門医を派遣するなど、がん診療の均てん化(=どこでも質の高い医療が受けられること)にも力を入れています。

大学にいながらも、地域社会とつながりながら実践力を身につけられるという点も、ここで学ぶ価値のひとつです。

腫瘍内科のこれから

最先端のがん医療を学び、未来を切り拓く

腫瘍内科は、常に進化を続けるがん医療の最前線です。がん遺伝子パネル検査やエキスパートパネルによるゲノム医療、免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療など、最先端の知識と技術を実際の診療で活かすことができます。

さらに、免疫療法に伴う特有の副作用(irAE)のマネジメントにも積極的に取り組んでいます。これらの経験は、次世代のがん治療に直結する貴重なスキルとなります。日常診療の延長として臨床研究にも関わる機会があり、新たな治療法の開発やエビデンス創出にも貢献可能です。

最先端のがん医療を実践しつつ、日常の疑問が多施設共同の臨床研究などによって未来の標準治療へとつながっていくやりがいを実感できる環境が、ここ大分大学にはあります。

がん罹患数の増加

高齢化社会が進む中で、がんになる患者数はさらに増えると予測されています。

がん治療の多様化と複雑化

個別化医療、免疫療法、ゲノム医療などが加速し、薬物療法の選択肢は飛躍的に広がっています。こうした変化に対応するためには、専門的な知識と経験をもつ腫瘍内科医の存在が不可欠です。

がんとともに生きる時代の

到来

がんが「不治の病」ではなく、「共に生きる病」へと変化しつつある今、治療だけでなく、生活の質(QOL)や価値観に寄り添った医療が求められています。

腫瘍内科の未来を担う、次の世代へ

がん医療の未来を、あなたとともに。

大分大学腫瘍内科学講座で、がんと向き合う力を、そして患者さんに寄り添う心を育てていきましょう。

研修・見学の問い合わせ先

腫瘍・血液内科学講座では、見学・研修を希望される方を随時歓迎しています。

専攻医、初期研修医、医学生など、どのステージにいらっしゃる方でも大歓迎です。

また、現在ほかの診療科に所属されていたり、ほかの医療機関に在籍されている医師の方で、腫瘍内科での診療にご関心をお持ちの方も、ぜひお問い合わせください。

「実際の現場を見てみたい」「話を聞いてみたい」とお考えの方は、どうぞお気軽にご連絡ください。

経験豊富な医師がご案内し、今後のキャリア形成に役立つ機会を提供できればと考えています。

Fax 097-586-6276

〒879-5593

大分県由布市挾間町医大ヶ丘1-1